Passend düngen

Nur wenn die Grund- und Spurennährstoffe sowie der pH-Wert im optimalen Bereich liegen, werden sichere Erträge erwirtschaftet und die Verwertung der Hauptnährstoffe verbessert.

Das Düngerecht, die volatilen Märkte bei Düngemitteln und die Erzeugerpreise sowie sich zunehmend ändernde Witterungsverläufe stellen den Praktiker vor viele Herausforderungen, was die Düngeplanung angeht. Aus Umweltgesichtspunkten sind vor allem die beiden Nährstoffe Stickstoff (N) und Phosphat (P) relevant, weshalb sie über das Düngerecht reglementiert werden. Maßnahmen, die diese beiden und viele anderen Nährstoffe bestmöglich zur Wirkung bringen, ist eine standortangepasste Grunddüngung, zu der auch die Kalkung und eine entsprechende Humuswirtschaft gehören. Ein geeigneter Zeitpunkt, die Grunddüngung durchzuführen, ist nach der Ernte der Hauptfrüchte, wenn im Zuge der anstehenden Bodenbearbeitung der Dünger in den Oberboden eingearbeitet werden kann

Pflanzen sind insgesamt auf 16 verschiedene Nährstoffe angewiesen. Nährstoffe, die die Pflanzen in großen Mengen aufnehmen, sind die sogenannten Hauptnährstoffe, wie N, P, Kalium, Schwefel, Magnesium und Calcium. Zudem gibt es nur in geringen Mengen aufgenommen werden und daher als Spurennährstoffe bezeichnet werden. Dazu zählen: Eisen, Mangan, Zink, Kupfer, Chlor, Bor, Molybdän, Cobalt, Silizium und Natrium.

Verfügbarkeit der Nährstoffe

Die Bedürftigkeit der einzelnen Nährstoffe variiert nach Pflanzenart. Ob und in welchen Mengen und mit welcher chemischen Verbindung die jeweiligen Nährstoffe gedüngt werden müssen, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Einen Anteil an der Pflanzenernährung haben die natürlich vorhandenen und während der Vegetation nachgelieferten Nährstoffe im Boden. Ihre Verfügbarkeit und Neubildung wird auch von der Aktivität des Bodenlebens und dem pH-Wert beeinflusst.

Ob Nährstoffe verlagert oder ausgewaschen – und damit nicht mehr zugänglich für die Pflanzen sind – hängt wiederum von den Ladungseigenschaften des jeweiligen Nährstoffs, der Bodenart, dem Humusgehalt und vor allem von der Witterung ab. Nicht zuletzt treten die Nährstoffe auch untereinander in Konkurrenz. Es gibt welche, die sich gegenseitig positiv (Synergismus) und solche, die sich negativ (Antagonismus) beeinflussen.

Standortangepasster pH-Wert

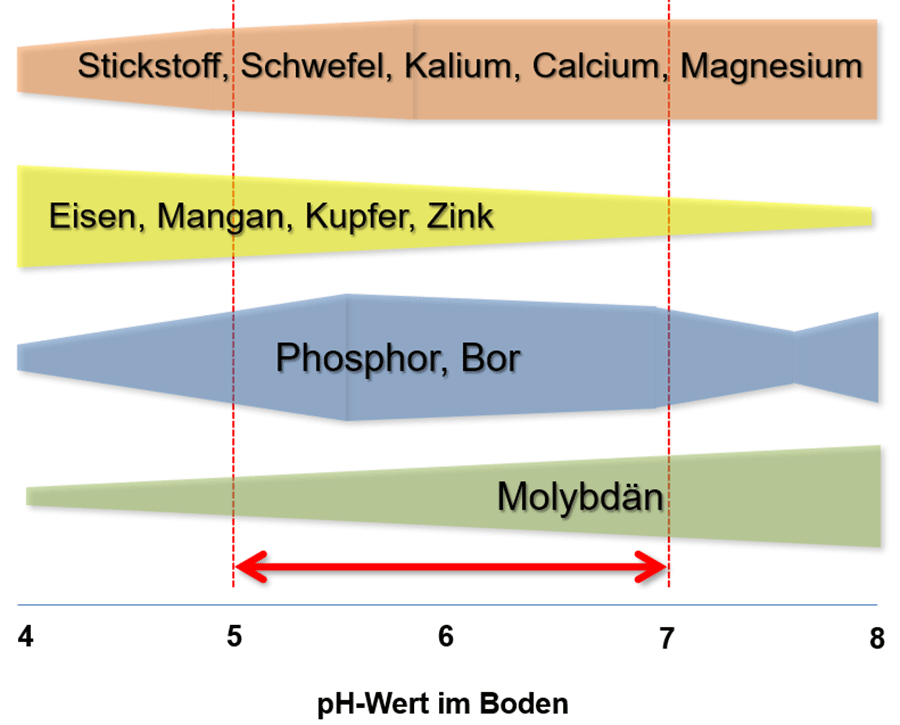

Auch der pH-Wert spielt eine große Rolle dabei, ob die Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar sind. Mithilfe einer regelmäßigen Kalkzufuhr wird der pH-Wert im Boden reguliert. In Grafik 1 wird gezeigt, dass manche Nährstoffe etwas toleranter gegenüber dem pH-Wert sind, andere jedoch eine größere Abhängigkeit zu einem spezifischen Wert aufweisen. Außerdem wird deutlich, dass das pH-Wert-Optimum nicht für jeden Nährstoff an der gleichen Stelle liegt. Daher sollte bei der Regulierung des pH-Werts ein Kompromiss gefunden werden, bei dem alle Nährstoffe für die Pflanzen ausreichend verfügbar sind.

Der optimale pH-Wert ist abhängig von der Bodenart und vom Humusgehalt. Daher müssen diese Angaben im Auftrag für eine Bodenuntersuchung unbedingt gemacht werden. Bei der Grundnährstoffuntersuchung wird der pH-Wert mit untersucht. Diese sollte zu jeder Fruchtfolgerotation, jedoch spätestens alle drei Jahre durchgeführt werden. So gibt zum Beispiel die LUFA NRW im Rahmen des Düngeempfehlungsdienstes unter Angabe der Bodenart und des Humusgehalts sowie in Kombination mit dem Analyseergebnis eine Kalkdüngeempfehlung für einen dreijährigen Zeitraum aus.

Kalkdünger haben als Naturprodukt eine sehr große Produktpalette und ihre Gehalte sind divers. In vielen Kalkformen sind Calcium und Magnesium der Hauptbestandteil und beeinflussen den pH-Wert. Zudem können auch noch andere Hauptnährstoffe, wie P im Konverterkalk, N im Carbokalk sowie Spurennährstoffe oder Silizium im Konverterkalk, mitgeliefert werden und einen Beitrag zur Grunddüngung liefern. Landwirte müssen die Kalkdüngeempfehlung des Düngeempfehlungsdienstes (DED), ausgegeben in CaO/ha, dann für ihr jeweils verfügbares Kalkprodukt umrechnen.

Eine Frage der Klasse

Das Analyseergebnis des pH-Werts, kombiniert mit der Bodenart und dem Humusgehalt, wird in fünf Gehaltsklassen von A bis E eingeteilt. Angestrebt wird die Gehaltsklasse C, bei der es um den Erhalt des optimal eingestellten pH-Werts geht. Daher wird nach Erreichen dieser Klasse eine Erhaltungskalkung durchgeführt. Durch den Eintrag an Säure, die Zufuhr an Düngemitteln, die Auswaschung sowie Aufnahme an Calcium durch die Pflanzen und das Bodenleben entstehen natürliche Kalkverluste, die es auszugleichen gilt. Calcium macht als Pflanzennährstoff Nährstoffe verfügbar und übernimmt auch eine wichtige Rolle bei der Strukturstabilität des Bodens. Er wirkt somit einer Verschlämmung und Erosion entgegen. Dies ist besonders in nassen Jahren bedeutend.

Die Grundnährstoffuntersuchung

In die erwähnten fünf Gehaltsklassen werden auch die Hauptnährstoffe P, Kalium und Magnesium eingeteilt. Zudem werden einige Spurennährstoffe klassifiziert, wobei es allerdings oft nur die Klassen A, C und E gibt. Die drei erstgenannten Grundnährstoffe werden bei der LUFA NRW inklusive des pH-Werts im Rahmen der Grundnährstoffuntersuchung untersucht. Wenn im Auftragsformular Angaben zu den angebauten Kulturen, dem zu erwartenden Ertragsniveau der Bodenart und den durchschnittlichen Niederschlägen gemacht werden, gibt LUFA NRW eine Düngeempfehlung aus. Fehlen Angaben zum Ertrag oder Niederschlag, wird vom DED mit Durchschnittswerten gerechnet. Analyse, Einordnung der Nährstoffe sowie die Düngeempfehlung werden als Kombiprodukt „Düngeempfehlungsdienst“ angeboten. Weiterführende Informationen dazu gibt es auf den Websites www.lufa-nrw.de oder www.duengung-nrw.de sowie im Ratgeber Pflanzenbau und Pflanzenschutz der Landwirtschaftskammer NRW.

Oberstes Ziel

Ziel der Erhaltungsdüngung ist es, alle Grundnährstoffe auf die Gehaltsklasse C auszurichten. Bei dieser Klasse werden dem Standort durch die Düngung ebenso viele Nährstoffe zugeführt, wie durch die Haupt- und Nebenernteprodukte sowie die Auswaschung entwichen sind. Die Zuführung der Grundnährstoffe kann während der Fruchtfolge geschehen und muss nicht zwangsläufig wie N oder Schwefel gezielt zur jeweiligen Kultur appliziert werden. Trotzdem gibt es – bezogen auf P und Kalium – günstigere Zeitpunkte innerhalb der Fruchtfolge. So haben die Blattfrüchte einen höheren Kaliumbedarf als die Halmfrüchte. Wird Getreide nach einer Blattkultur angebaut, hat dieses den geringsten Düngebedarf, da es von den Nährstoffen aus den hinterlassenen Ernteresten der Vorkultur profitiert.

Bei der P-Düngung darf nicht vergessen werden, dass bei der Zufuhr von wesentlichen P-Mengen pro Jahr von 30 kg/ha P2O5 vorher gemäß Düngeverordnung eine Düngebedarfsermittlung angefertigt werden muss. Informationen und Dokumentationshilfen dazu gibt es auf der Website www.duengung-nrw.de. Außerdem besteht die Verpflichtung für Schläge, die größer als 1 ha sind und denen wesentliche P-Mengen zugeführt werden, spätestens alle sechs Jahre eine Bodenanalyse durchzuführen. Bei den Grundnährstoffen sowie Kalk ist es von Vorteil, diese im Zuge der Bodenbearbeitung in den Oberboden einzumischen. Dies kann etwa nach der Ernte und der dann anschließenden Bodenbearbeitung im Herbst erfolgen. Nur auf sehr leichten Böden ist es bezüglich Kalium aufgrund der Auswaschungsgefahr vorteilhaft, die Düngung im Frühjahr nach der Sickerwasserperiode auszuüben.

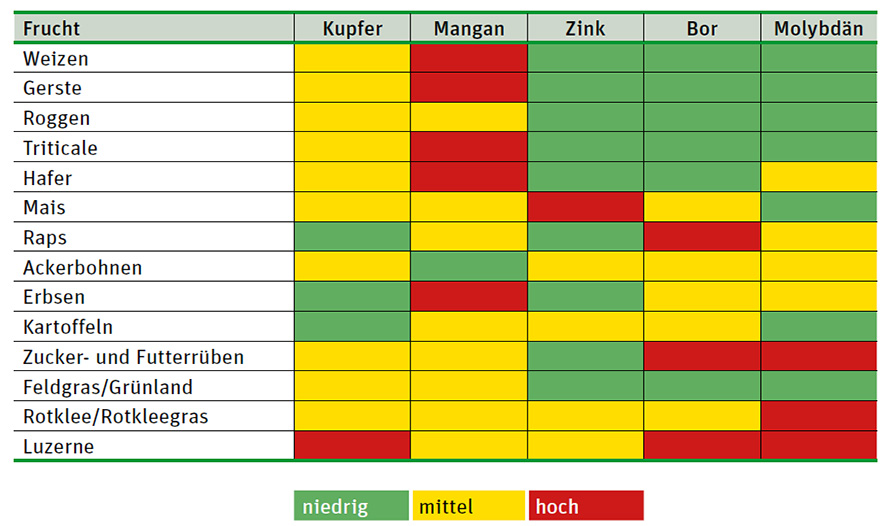

Viele Kulturen haben einen sehr spezifischen Bedarf an bestimmten Nährstoffen – dies gilt insbesondere für Spurenelemente. Tabelle 1 bildet den kulturartspezifischen Bedarf ab. Bezüglich der Nährstoffgruppe weisen hiesige Böden von sich aus bereits gewisse Mengen auf. Wenn die Düngung anteilig oder überwiegend mit organischen Düngern erfolgt, werden dadurch dem Boden Spurenelemente zugeführt.

Unterstützende Blattdüngung

In Jahren mit trockener Witterung, wenn der pH-Wert nicht optimal eingestellt ist und deshalb Nährstoffe festgelegt werden oder wenn Bodenschadverdichtungen vorhanden sind und die Durchwurzelung behindert wird, kann es bei der Pflanze zu Mangelsymptomen und einer Unterernährung an bestimmten Nährstoffen kommen. Ausweg kann hier eine Blattdüngung sein, bei der die Nährstoffe von der Pflanze mit dem Blatt anstelle der Wurzel aufgenommen werden. Eine Blattdüngung kann jedoch mengenmäßig niemals eine mangelnde Verfügbarkeit von Hauptnährelementen im Boden kompensieren. Sie dient lediglich dazu, einen akuten Mangel an gewissen Nährstoffen in der Pflanze auszugleichen und unterstützend zu wirken. Sie kann somit auch eine Absicherung in schwierigen Jahren sein.

Der Nährstoffmangel in den Pflanzen während der Vegetation kann mithilfe einer Blatt- oder Ganzpflanzenanalyse aufgedeckt werden. Sind die Ausgangsbedingungen, zum Beispiel ein falsch eingestellter pH-Wert, zutreffend, kann die Aufnahme gehemmt sein und ein Mangel an einem oder mehreren Nährstoffen entstehen. Das Ergebnis der Pflanzenanalyse, also der Versorgungsgrad, kann analog zu den Bodenproben in eine Gehaltsklasse eingeteilt werden und einen konkreten Handlungsbedarf für eine Blattdüngung oder eventuelle Bodendüngung anzeigen.

Der Standort entscheidet mit

In Tabelle 2 ist zu erkennen, dass die Verfügbarkeit von Spurenelementen von vielen verschiedenen Einflüssen abhängt, auf die Landwirte mehr oder weniger einwirken können. Die landwirtschaftlichen Kulturen stellen unterschiedliche Ansprüche an die Versorgung von Spurenelementen. Dies hängt mit ihrem artspezifischen Nährstoffaneignungsvermögen und ihrem Nährstoffentzug zusammen.

Neben der Aufrechterhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit, ausreichend vorhandenen Grundnährstoffen und einem optimal eingestellten pH-Wert kann in gewissen Jahren und zu gewissen Kulturen eine Blattdüngung dafür sorgen, die Ausnutzung an N wesentlich zu verbessern und somit für standortangemessene Erträge und Qualitäten zu sorgen.

Kalium fördert die N-Effizienz

Kalium gehört zu den Hauptnährstoffen, die überwiegend auch in der Fruchtfolge mit der Bodenbearbeitung im Herbst gedüngt und in die Krume eingearbeitet werden. Es wird von den Pflanzen in größeren Mengen aufgenommen und hat gleichzeitig einen großen Einfluss auf die Ausnutzung des N-Angebots.

Kaliumionen werden von den Tonteilchen nur so lange absorbiert, bis die Zwischen-schichten sowie die Oberfläche voll besetzt sind. Nur diejenigen, die an der Oberfläche der Tonmineralien gebunden werden, sind dann für die Pflanzen verfügbar. Schwere Böden benötigen daher höhere Kaliumgehalte als leichtere Böden, um die gleiche Menge an Kalium zur Verfügung stellen zu können. Die Kaliumspeicherung sowie -bereitstellung hängt somit wesentlich von vorhandenen Tonmineralien im Boden ab. Hinzu kommt, dass Kalium mit den ebenfalls als Kation vorkommenden Nährstoffen Calcium, Magnesium sowie Ammonium um die freien Plätze an der Außenhülle der Tonmineralien konkurriert. Kalium, das nicht an den Tonmineralien fixiert wird, kann verlagert und ausgewaschen werden.

Außerdem nehmen Pflanzen mehr Kalium als N auf, sodass der Bedarf sehr hoch ist und der Boden genügend Vorräte aufweisen sollte. Neben der Steuerung des Wasserhaushalts, der Verbesserung der Frost- und Trockenheitsresistenz und Festigung des Zellgewebes kommt Kalium eine zentrale Bedeutung bei der Verbesserung der Qualitätseigenschaften zu. Bezogen auf N ist Kalium beteiligt am Einbau löslicher Stickstoffverbindungen in die Moleküle, wie zum Beispiel Eiweiß, und ist damit unmittelbar an der Ausnutzung dieses Nährstoffs beteiligt.

Bei der Düngung mit Kalium berücksichtigen

Auf mittleren und schweren Böden kann Kalium als Vorratsdüngung zur Fruchtfolge gedüngt werden. Beim Anbau von Halm- und Blattfrüchten sollte die Düngung vor der Blattkultur passieren, weil diese den höchsten Bedarf besitzt. Lediglich auf leichten Böden kann es sinnvoller sein, die Kaligaben zu splitten und die Düngung anteilig auf das Frühjahr zu verteilen.

Im Gegensatz zu Schwefel kann das in organischen Düngern vorliegende Kalium als voll düngewirksam angerechnet werden. Als Mineraldünger hat sich in Versuchen vor allem Kornkali mit 40 % Kalium bewährt, in dem außerdem Schwefel und Magnesium enthalten sind. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Ein- und Mehrnährstoffdünger mit Kalium und Schwefel.

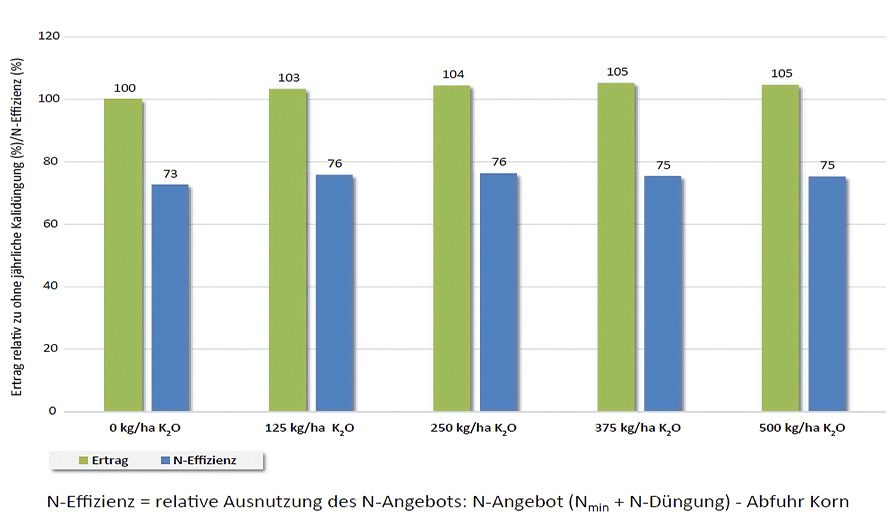

In Grafik 2 werden die Ergebnisse eines Steigerungsversuchs mit Kornkali zu Wintergerste abgebildet. Hier wurde an fünf Standorten in den Versuchsjahren 2016 und 2017 – ungeachtet der Gehaltsklasse, der Bodenart und Vorfrucht – eine Erhöhung der Kornkaligabe in den einzelnen Varianten durchgeführt. Es wurden zu jeder Variante 20 kg/ha Schwefel gedüngt, um den Fokus auf Kalium zu legen. Zu erkennen ist der positive Effekt auf den Kornertrag sowie die bessere Ausnutzung des N-Angebots, ausgedrückt als N-Effizienz in den ersten Angebotsstufen mit Kornkali.

Humuserhalt und -aufbau

Die Pflanzen nehmen den überwiegenden Anteil der Nährstoffe mit dem Wasserstrom auf. Wie viel nutzbares Wasser von den Pflanzen vom Boden aufgenommen und gespeichert werden kann – ausgedrückt in nutzbarer Feldkapazität (nFK) –, hängt in erster Linie von der Bodenzusammensetzung ab. Sandige, leichte Böden speichern weniger Wasser als lehmige, tonige Böden. Neben der Bodenart ist aber auch der Humusgehalt bedeutend. Dieser kann bestimmte Wassermengen binden und an die Pflanzen abgeben.

Landwirte können den Faktor Humus beeinflussen, indem sie eine nachhaltige Humuswirtschaft betreiben. Dies kann zum Beispiel durch das Steuern der Fruchtfolge, den Anbau von humusliefernden Zwischenfrüchten, das Hinterlassen von Ernteresten, durch die Intensität der Bodenbearbeitung und vor allem durch die Zufuhr von organischen Düngern erfolgen. Eine regelmäßige Düngung mit Wirtschaftsdüngern und das Aufbringen von Komposten oder Champost tragen zum Erhalt eines standortangepassten Humusgehalts bei.

Alle organischen Düngeformen sind Mehrnährstoffdünger und liefern mehr oder weniger Grund- und Spurennährstoffe frei Haus. Viele organische Dünger haben zudem eine basische Wirksamkeit und tragen zum Erhalt des standortangepassten pH-Werts bei. Um eine zusätzliche Kalkung mit einem Kalkdünger kommt man jedoch nur in wenigen Fällen herum. Bei Kompost und Champost ist zu beachten, dass hier die Regularien des Dünge- und des Abfallrechts sowie eventuell anderer Ordnungsrecht-Bereiche zum Tragen kommen.

Vor allem in Trockenjahren hatte der Humusanteil in den Böden von NRW einen entscheidenden Einfluss auf die Wasserreserven im Boden und damit auf die Ausprägung des Pflanzenstresses. Zudem dient Humus auch als Nahrungsquelle und Lebensraum für das Bodenleben sowie der Nährstoffspeicherung. Die Umsetzung und Mobilisierung vieler Nährstoffe hin zu pflanzenverfügbarer Mineralform wird durch das Bodenleben beeinflusst.

Eine weitere Bedeutung kommt dem Humus zu, wenn es um den Aufbau von Ton-Humus-Komplexen auf den mittleren und insbesondere den schweren Standorten geht. Diese Komplexe gewährleisten, dass genügend Sauerstoff sowie nutzbares Wasser für die Pflanzen und das Bodenleben vorliegt sowie die Erosionsgefahr deutlich reduziert wird. Letzteres wird immer wichtiger, da Starkregenereignisse zunehmen.

Fazit

Die aktuellen Rahmenbedingungen und in Aussicht gestellten Verschärfungen beim Düngerecht zwingen Landwirte zunehmend dazu, Nährstoffe effizient(er) einzusetzen. Hinsichtlich des Düngerechts muss bei der Anwendung von organischen Düngemitteln vor allem P beachtet werden – der Nährstoff kann schnell zum limitierenden Faktor werden, wenn es um die Aufbringmenge geht. Eine ausgewogene, bedarfsgerechte Pflanzenernährung ist der Grundstein für vitale und resiliente Pflanzen sowie die angestrebten Erträge und Qualitäten. Der pH-Wert entscheidet über die Verfügbarkeit vieler Nährstoffe. Durch eine regelmäßige Kalkzufuhr wird garantiert, dass die Nährstoffe nicht festgelegt werden. Eine Pflanzenanalyse kann einen Nährstoffmangel in der Pflanze aufdecken. Dann kann gezielt mit einer Blattdüngung gegengesteuert werden. Organische Düngemittel sind wertvolle Mehrnährstoffdünger, die der Grunddüngung und der Bodenfruchtbarkeit sowie dem Humusgehalt dienen.

| Standorteigenschaft | Kupfer | Mangan | Zink | Bor | Eisen | Molybdän |

|---|---|---|---|---|---|---|

| pH-Wert über 7,0 | - - - | - - | - - - | - - - | - - - | + + |

| pH-Wert unter 5,0 | + | + | + | + | + + | - - |

| Staunässe | + | + | + | - - | - | |

| Trockenheit | - - - | - - - | - - | - - - | - - - | |

| hoher Humusgehalt | - - - | - - | + + | + + | + + | - - |

| Bodenverdichtung (Sauerstoffmangel) | + + | - - - | ||||

| hohe P2O5-Gehalte | - | |||||

+ + + sehr gut verfügbar, + + gut verfügbar, + verfügbar, - Mangel, - - starker Mangel, - - - sehr starker Mangel

Autor: Holger Fechner