Nmin-Richtwerte für Winterungen 2026

Die Nmin-Richtwerte für die Winterungen in 2026 werden bekannt gemacht

Zum Ende der Sperrfrist und für die anstehende Vegetationsperiode stehen die neuen Nmin-Richtwerte der Landwirtschaftskammer NRW für Wintergetreide und Winterraps bereit. Um die Stickstoffobergrenze nach der Düngeverordnung mit Hilfe der Düngebedarfsermittlung (DBE) korrekt zu berechnen, müssen Sie den mineralischen Stickstoffvorrat der Bodenschichten 0–90 cm, der zu Vegetationsstart vorliegt, einbeziehen. Für Ihre Dokumentation haben Sie drei Optionen:/p>

- Durchführung einer eigenen Nmin-Bodenanalyse.

- Verwendung der allgemeinen Richtwerte der Landwirtschaftskammer.

- Abruf regionaler Werte über das Portal www.nmin.de .

Das Online-Tool berechnet aus anonymisierten LUFA-Daten individuelle Werte für verschiedene Bodenarten und Regionen.

Dank eines empirischen Modells, das Wetterdaten und historische, anonymisierte Nmin-Werte der LUFA NRW nutzt, können die Richtwerte rechtzeitig vor Beginn der Düngesaison bereitgestellt werden. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.duengung-nrw.de.

Trockener Winter hat Stickstoff im Wurzelraum verweilen lassen

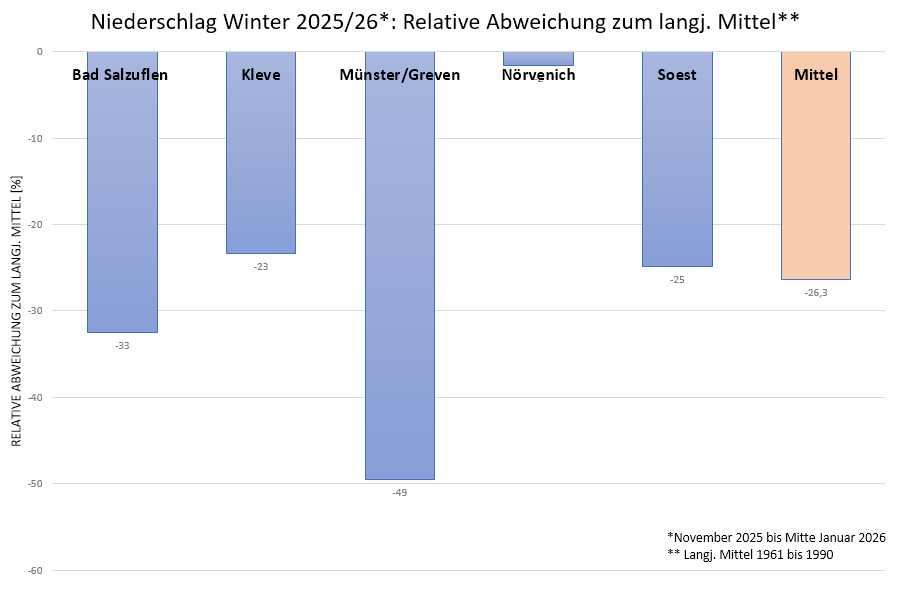

Neben den restlichen Mineralstickstoffmengen nach der Ernte der letzten Hauptfrucht im Boden, der angebauten Vorkultur sowie dem Verbleib an Ernteresten auf der Fläche hat der Witterungsverlauf im Herbst und Winter einen bedeutenden Einfluss auf den Nmin-Gehalt zu Vegetationsbeginn. Die zurückliegenden Monate waren messbar überdurchschnittlich trocken. Im Durchschnitt (gemessen an repräsentativen Wetterstationen in den jeweiligen Ackerregionen) sind seit November 25% weniger Niederschlag im Vergleich zum langjährigen Mittel gefallen (s. Abbildung 1). Mit Blick auf die Regionen war es im Münsterland (DWD-Wetterstation Münster-Greven) am trockensten - hier ist nur etwa die Hälfte der üblichen Menge heruntergekommen. Im südlichen Rheinland (DWD Wetterstation Nörvenich) hingegen konnten hingegen annäherungsweise die durchschnittliche Niederschlagsmenge gemessen werden. In den anderen aufgeführten Regionen wurden ein Drittel bis ein Viertel weniger Niederschlag gemessen. Mit den geringeren Niederschlagsmengen einhergehend wurde auch weniger mobiler Nitratstickstoff in tiefere Bodenschichten verlagert oder sogar aus der Wurzelzone ausgewaschen. Somit stand und stehen diese Stickstoffmengen den Winterungen für die Aufnahme zur Verfügung. Aufgrund der größtenteils guten Aussaatbedingungen im Herbst, konnten die Winterungen angemessen etabliert werden und gewisse N-Mengen befinden sich bereits in der Pflanze.

In der Regel konnten bei der letzten Ernte aufgrund der zufriedenstellenden Witterung während der Vegetationszeit durchschnittliche bis überdurchschnittliche Erträge erwirtschaftet werden. Dies hatte entsprechende N-Entzüge zur Folge, sodass auch die Rest-Nmin-Gehalte auf einem entsprechend erfreulichem Niveau waren. Diese Prozesse können auch sehr gut aus den zuletzt veröffentlichten Nitratdienst-Berichten nachvollzogen werden.

Nmin-Richtwerte nach trockenem Winter auf leicht überdurchschnittlichem Niveau

Die Nmin-Richtwerte für die Winterungen in 2026 fallen aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen bei den meisten Kulturen etwas höher aus als im Durchschnitt der letzten Jahre, bzw. im Vergleich zu den Vorläufigen Nmin-Richtwerten. Weiterhin ergeben sich dieses Mal keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich der Vorkulturen, weswegen für jede angebaute Winterung nur ein Richtwert ausgegeben wird und die Tabelle somit übersichtlicher wird.

Da die Abweichung zu den Vorläufigen Nmin-Richtwerten ausnahmslos weniger als zehn Kilogramm pro Hektar beträgt, muss bei einer bereits erstellten DBE keine Anpassung des Nmin-Wertes vorgenommen werden.

Tabelle: Nmin-Richtwerte in kg/ha für die Winterungen 2026

| Boden | Kultur | Nmin 0 bis 30 cm | Nmin 30 bis 60 cm | Nmin 60 bis 90 cm | Summe |

|---|---|---|---|---|---|

| leichter Boden (S, lS, sU) |

Winterweizen | 10 | 11 | 15 | 36 |

| Wintertriticale | 10 | 8 | 10 | 28 | |

| Wintergerste | 8 | 7 | 7 | 22 | |

| Winterroggen | 7 | 7 | 8 | 22 | |

| Winterraps | 10 | 6 | 4 | 20 | |

| NN**Winter | 9 | 8 | 9 | 26 | |

| mittlerer Boden (ssl, lU, sL, uL, L) |

Winterweizen | 12 | 13 | 18 | 43 |

| Wintertriticale | 12 | 10 | 13 | 35 | |

| Wintergerste | 10 | 9 | 9 | 28 | |

| Winterroggen | 9 | 9 | 10 | 28 | |

| Winterraps | 12 | 8 | 6 | 26 | |

| NN**Winter | 11 | 10 | 11 | 32 | |

| schwerer Boden (utL, tL, T) |

Winterweizen | 15 | 16 | 18 | 49 |

| Wintertriticale | 14 | 13 | 13 | 40 | |

| Wintergerste | 13 | 11 | 9 | 33 | |

| Winterroggen | 12 | 11 | 10 | 33 | |

| Winterraps | 15 | 10 | 6 | 31 | |

| NN**Winter | 14 | 12 | 11 | 37 |

NN** = alle anderen, nicht gelisteten Kulturen

Mais = Blattfrucht

Hinweis: Bei Leguminosen ist nur der Nmin von der Schicht 0 - 30 cm anzurechnen.

Präzise Düngung durch betriebseigene Nmin-Analysen

Im Vergleich zu einer selber gezogenen Nmin-Probe und dessen Wert bieten die Nmin-Richtwerte für NRW lediglich eine Orientierung. Da lokale Bedingungen und die individuelle Bewirtschaftung stark schwanken, liefern nur eigene Bodenproben exakte Werte für Ihre Flächen. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Düngung, schont die Umwelt und spart Kosten. Die oben beschriebenen unterdurchschnittlich niedrigen Niederschläge mögen zwar für viele Standorte zutreffen, am eigenen Standort können es jedoch Abweichungen von dieser Feststellung geben und der Einfluss des Niederschlages ist größer gewesen. Das trifft v.a. für Standorte mit leichteren Bodenarten zu. Dort haben auch geringe Niederschlagsmengen aufgrund der geringen Sorptionskraft des Bodens einen hohen Einfluss auf die Verlagerung von Nitratstickstoff.

Sinnvoll ist es, die Probe direkt auch auf Sulfatschwefel (Smin) und – besonders auf leichten Standorten – auf Kalium untersuchen zu lassen, um die Stickstoffeffizienz zu optimieren.

Untersuchungen können bei der LUFA NRW (www.lufa-nrw.de) beauftragt werden; dort finden Sie auch Leitfäden für die Nmin-Probenahme. Für vergleichbar bewirtschaftete Flächen können auch repräsentative Beprobungseinheiten gebildet werden. Details zu den Einheiten, spezifischen Probenahmetiefen und rechtlichen Vorgaben finden Sie im Handbuch DBE unterwww.duengung-nrw.de oder in diesem Merkblatt zu Beprobungseinheiten:

- Probenahmeanleitung Nmin / Smin

277 KByte

277 KByte - Beprobungseinheiten Nmin

120 KByte

120 KByte

Nmin-Wert und DBE zählen zu den Dokumentationspflichten

Die Düngeverordnung schreibt vor, die Ergebnisse der Düngebedarfsermittlung (DBE) sowie die genutzten Nmin-Werte zu dokumentieren und sieben Jahre aufzubewahren. Diese Daten sind zudem essenziell für GAP-Konditionalitäten-Prüfungen. Dokumentationspflichtig ist sowohl der ermittelte Düngebedarf als auch das tatsächliche Ausbringen von Stickstoff- und Phosphat-haltigen Düngemitteln. Zur rechtssicheren Erfassung bietet sich das Düngeportal NRW (www.duengeportal-nrw.de) an, in dem alle aktuellen Richtwerte bereits hinterlegt sind.

- Tabelle: Nmin-Richtwerte für Winterungen 2026

61 KByte

61 KByte - Archiv: Nmin-Richtwerte 1996 - 2026

2 MByte

2 MByte - Vorläufige Nmin-Richtwerte - Sammeldatei

1 MByte

1 MByte

Autor: Holger Fechner und Philipp Schad