Die Schilf-Glasflügelzikade als „neuer“ Schädling in Land- und Gartenbau in NRW

Seit einigen Jahren breiten sich im benachbarten Frankreich sowie von Süddeutschland nach Norden zwei neue Krankheiten aus. Der durch die Schilf-Glasflügelzikade (SGFZ, Pentastiridius leporinus) als Vektor verbreitete Krankheitskomplex SBR (Syndrome Basses Richesses)/Stolbur/Bakterielle Kartoffelknollen-Welke bedroht aktuell den Anbau von wichtigen Ackerkulturen, vor allem Zuckerrüben und Kartoffeln. Darüber hinaus können zahlreiche Gemüsearten befallen werden, z. B. Karotten, Rhabarber und Rote Bete.

Inzwischen ist die SGFZ und der von ihr übertragene Erregerkomplex auch in Nordrhein-Westfalen angekommen. Ausgelöst werden die Krankheiten zum einen durch das Proteobakterium „Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus“ (ARSEPH) und zum anderen durch das Phytoplasma „Candidatus Phytoplasma solani“ (PHYPSO). Die beiden Bakteriosen führen letztendlich zu hohen Ertrags- und Qualitätsverlusten sowie einer verminderten Verarbeitungs- und Vermarktungsqualität. Nicht selten mündet ein Befall auch im vollständigen Ausfall der betroffenen Kultur. Dies führt zu einer erheblichen Gefährdung der Primärproduktion dieser Kulturen in Deutschland.

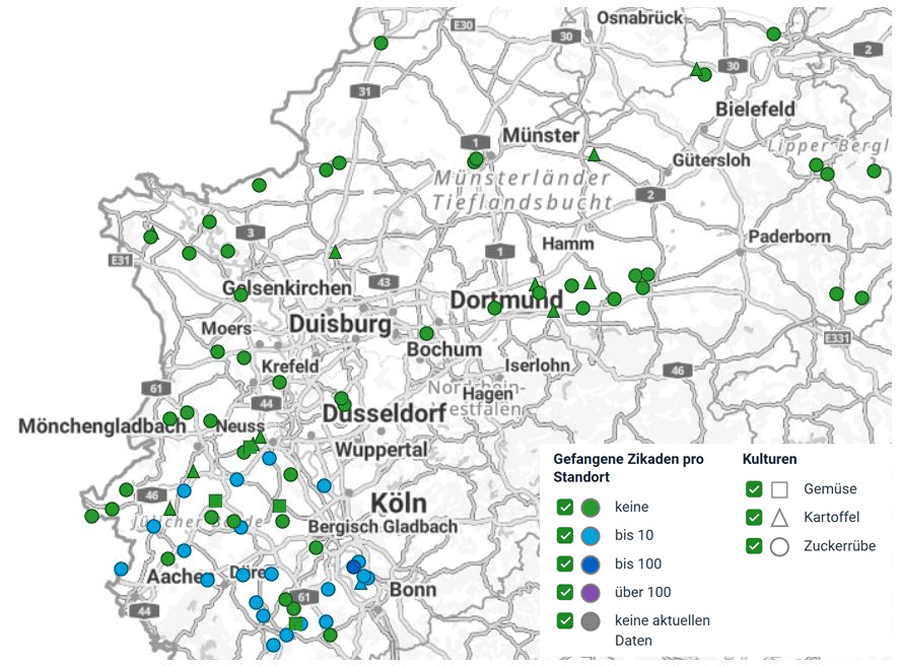

Die Befallsfläche nimmt jährlich zu, da die Insekten in neue Gebiete einwandern und sich dort etablieren. Ein erster positiver Nachweis von SBR in Zuckerrüben in Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2023 im Großraum Soest gemacht. Im Folgejahr (2024) wurde der Erregerkomplex auch im Rheinland zwischen Köln und Bonn auf Zuckerrübenfeldern nachgewiesen. Auch 2025 wurden einzelne Zikaden im südlichen Rheinland gefangen, die mit den Erregern beladen waren. Die hohe Mobilität der Zikaden, etwa 30 km/Jahr, ermöglicht eine rasante Ausbreitung vom Süden und Osten Deutschlands in Richtung Nordwesten.

Merkmale und Eigenschaften der SGFZ:

Was sind die typischen morphologischen Merkmale der Schilf-Glasflügelzikade?

Sie ist 5 bis 9 mm groß und gräulich bis dunkel gefärbt. Sie hat fünf Streifen auf dem Rückenschild und durchsichtigen Flügel.

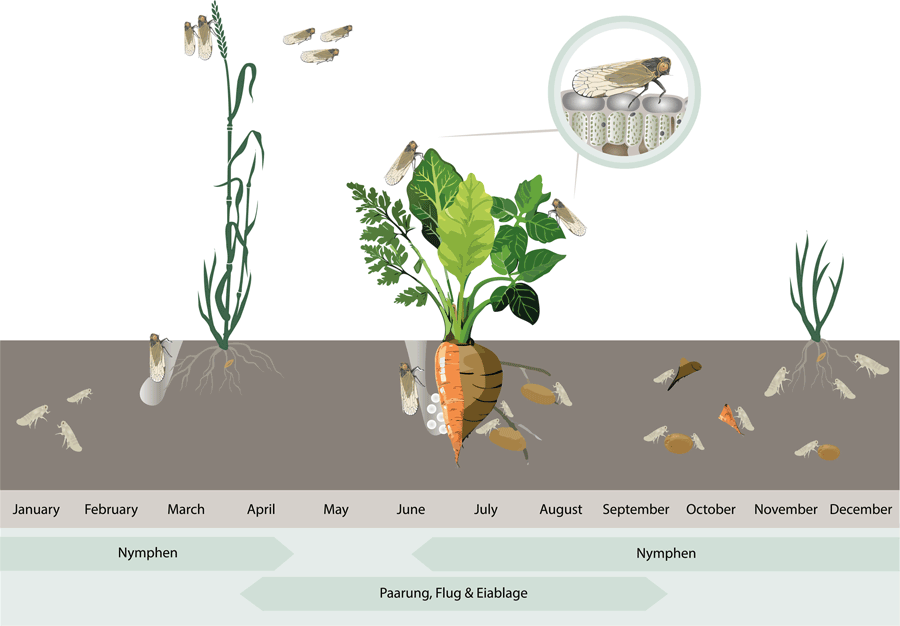

Wie schaut der Entwicklungszyklus der Zikade aus?

Die Zikade legt ihre Eier z. B. am Zuckerrübenkörper ab. Die Nymphen, die aus den Eiern schlüpfen, ernähren sich an den Zuckerrübenwurzeln bzw. den Wurzeln der nachfolgenden Kulturen, wie z. B. Winterweizen. Anschließend überwintern sie im Boden. Ab Mitte Mai schlüpfen die adulten Zikaden und fliegen in benachbarte Flächen, die mit Zuckerrüben, Kartoffeln oder anderen Wirtspflanzen bestellt sind ein, und infizieren diese mit den Bakteriosen.

Grafik: Christian Lang, Verband der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer e.V.

Warum ist die Zikade so gefährlich?

Die Zikade selbst schädigt die Pflanzen durch ihre Saugtätigkeit kaum bis gar nicht, ist aber ein zentraler Überträger (Vektor) von bakteriellen Erregern. Diese Erreger können am Beispiel der Zuckerrübe die Krankheiten SBR und/oder Stolbur verursachen.

Mögliche Symptome bei einer Übertragung der Bakteriosen:

Anhand der morphologischen bzw. visuellen Symptome lassen sich die beiden Erreger nicht zweifelsfrei im Feld differenzieren! Ein vergleichbares Schadbild, sei es bei der Kartoffel, der Zuckerrübe oder anderen Wirtspflanzen, kann auch durch weitere Schaderreger hervorgerufen werden. Letztendliche Gewissheit liefert daher nur eine Untersuchung z. B. im Diagnoselabor des Pflanzenschutzdienstes der Landwirtschaftskammer NRW.

Welche morphologischen Leitsymptome treten häufig bei Befall mit SBR (Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus) an Zuckerrüben auf?

Die Blätter verfärben sich gelb. Die Herzblätter sind asymmetrische und lanzettartig geformt. Die Leitbündel sind verbräunt und SBR führt zu niedrigen Zuckergehalten bei Zuckerrüben.

Welche morphologischen Leitsymptome treten häufig bei Befall mit Stolbur (Candidatus Phytoplasma solani) an Zuckerrüben auf?

Die Rüben welken und die Blätter liegen schlapp auf dem Boden. Der Rübenkörper zieht sich zusammen und wird gummiartig (Gummirüben). Dabei sitzt er nur noch locker im Boden und kann in der Fabrik schlecht verarbeitet werden.

Foto: Dr. Martin Benz, LIZ

Welche morphologischen Leitsymptome treten häufig bei Kartoffeln auf?

Insbesondere bei der Kartoffel lassen sich die Symptomausprägungen der beiden Bakteriosen noch schlechter differenzieren. Klassische Symptome sind:

- Bildung von Geiztrieben und Luftknollen

- Welkeerscheinungen sowie Vergilbung bzw. Anthocyanverfärbung (rot/violett) des Kartoffellaubes

- Infizierte Pflanzen haben eine kleinere Sortierung und weisen „Gummiknollen“ auf

- Knollen können anders als Zuckerrüben einen erhöhten Zuckergehalt aufweisen

Wie sehen die Symptome bei Gemüsekulturen aus?

Nach Erfahrungen aus Süddeutschland sind insbesondere Rhabarber, Rote Bete und Möhren gefährdet. Die Anbaufläche für Rhabarber ist in Süddeutschland dramatisch gesunken. Die Larven der Schilf-Glasflügelzikade siedeln an den Rhabarberrhizomen. Rhizome aus Befallsgebieten dürfen nicht als Pflanzgut genutzt werden. Klassische Symptome sind:

- Welkeerscheinungen sowie Vergilbung bzw. Anthocyanverfärbung (rot/violett) des Laubes

- Rhabarber-Stangen werden weich und löchrig

- Möhren und Bete-Knollen werden weich und schrumpfen (Gummiknollen)

Schaderregerüberwachung durch ein breit aufgestelltes Monitoring

Um die Ausbreitung in Nordrhein-Westfalen zu beobachten führt die Landwirtschaftskammer NRW in Zusammenarbeit mit der Firma Pfeifer & Langen sowie dem Rheinischen-Rübenbauern-Verband e.V. ein intensives Leimtafelmonitoring durch.

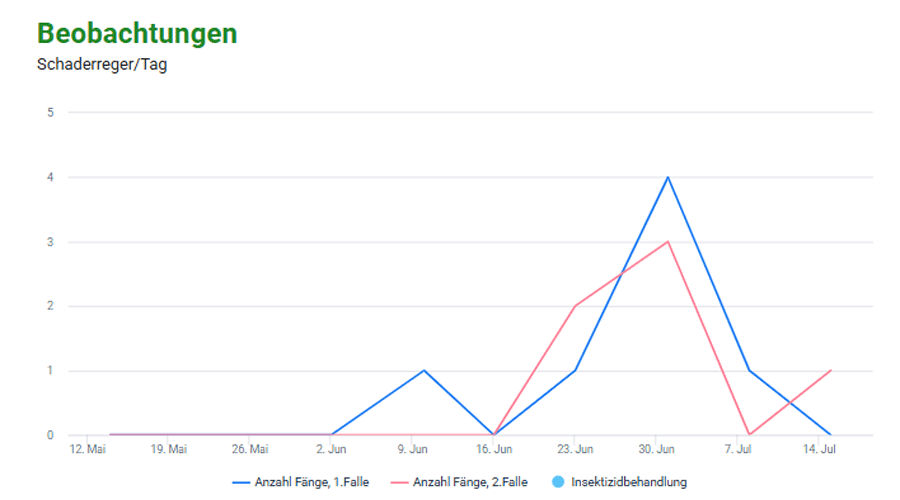

Wie funktioniert das Leimtafelmonitoring?

Pro Standort werden zwei transparente Leimtafeln aufgestellt. Diese Tafeln werden wöchentlich gewechselt und an zentraler Stelle auf den Zuflug von Schilf-Glasflügelzikaden untersucht. Die Zikaden fliegen hierbei rein zufällig gegen die Tafel. Sie werden weder visuell noch olfaktorisch angezogen.

Wie viele Standorte werden betreut?

Die Leimtafeln stehen in der Anbausaison 2025 auf insgesamt rund 88 Schlägen in NRW. Diese teilen sich wie folgt auf:

- 71 Schläge mit Zuckerrüben

- 13 Schläge mit Kartoffel

- 4 Schläge mit Möhren

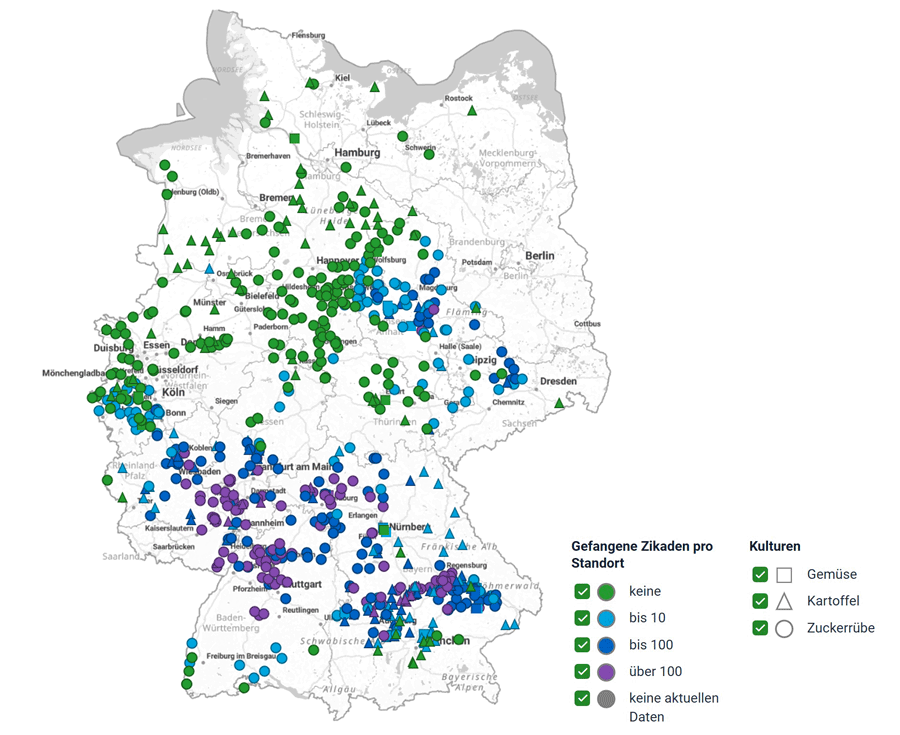

Bundesweit werden circa 400 Standorte überwacht.

Von wann bis wann läuft das Monitoring?

Das Monitoring läuft vom 05.05.2025 bis zum 26.08.2025. In diesem Zeitraum werden transparente Leimtafeln auf ausgewählten Standorten engmaschig kontrolliert.

Wird auch nach Symptomen gesucht?

Ja, im Herbst werden die Monitoringflächen auf sichtbare Symptome an den Kulturen kontrolliert. Bei Verdachtsfällen wird eine Probe mit in das Labor des Pflanzenschutzdienstes genommen.

Wie erfolgt die Analyse auf den Erregerkomplex?

Zikaden und Pflanzenproben werden im Labor des Pflanzenschutzdienstes mit spezifischen PCR-Techniken auf die beiden Bakterien ARSEPH und PHYPSO analysiert. Für den Nachweis wird die Erbsubstanz (DNA) der Erreger aus den Zikaden oder Pflanzenproben isoliert. Die Zikaden werden einzeln verwendet. Von Pflanzenproben wird das Leitbündelgewebe eingesetzt. Im Labor erfolgt die Vermehrung der Bakterien-DNA mit der PCR-Technik und der farbstoffgebundene Nachweis. Beide Analysemethoden wurden in einem bundesweiten Laborvergleichstest validiert. Positive Befunde werden durch entsprechende Kontrollproben abgesichert. Für die Analyse werden symptomtragende Pflanzenproben benötigt. In komplett zersetzten Pflanzen kann kein Nachweis erfolgen. Ein schneller Probentransport ins Labor sollte gewährleistet sein.

Bisherige Ergebnisse aus dem Monitoring zur Ver- und Ausbreitung der SGFZ:

Wie ist die Verbreitung der Schilf-Glasflügelzikade in Deutschland?

- Die Zikade kommt aktuell vor allem im Süden und Osten Deutschlands vor. In Bundesländern wie Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, und Sachsen-Anhalt tritt die Schilf-Glasflügelzikaden in hoher Zahl auf. Auch die von ihr übertragenen Krankheiten sind in diesen Regionen zumindest lokal bereits stark verbreitet.

- In Niedersachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen kommt die Zikade vereinzelt vor und auch die Krankheiten treten derzeit (Stand Juli 2025) noch selten auf.

In welche Gebiete wurden die Regionen unterteilt? Was ist der Hintergrund hierfür?

Auf Grund der bundesweit recht unterschiedlichen Fangzahlen von Schilf-Glasflügelzikaden und einer unterschiedlichen Beladung mit den beiden Erregern wurden die Befallsregionen in Deutschland in drei Kategorien aufgeteilt. Anhand dieser Regionen werden unterschiedliche Bekämpfungsmaßnahmen abgeleitet.

- Grenzregionen:

Hier treten Zikaden bisher nur vereinzelt auf. Der Befall liegt bisher unter 10 % und Nymphen wurden kaum nachgewiesen. Bisher sind weder Ertrags- noch Qualitätsverluste dokumentiert, aber in einzelnen symptomatischen Pflanzen konnten Erreger gefunden werden. Hier lässt sich bisher Nordrhein-Westfalen und v. a. das südliche Rheinland eingruppieren. - Übergangsregionen:

Übergangsregionen sind Gebiete mit einem Befallsanteil von 10–50 %, in denen Pflanzen mit deutlichen SBR- oder Stolbur-Symptomen auftreten. Vereinzelte Pflanzen mit Nymphenbesatz wurden festgestellt. Die bisherigen Schäden (Ertrag, Qualität, BZE) sind gering. Die Erreger konnten bereits in adulten Zikaden und in den Kulturen nachgewiesen werden. - Hot-Spot Regionen:

Hot-Spot-Regionen sind Gebiete mit intensivem Anbau verschiedener Wirtskulturen, in denen über 50 % der Pflanzen auffällige SBR- oder Stolbur-Symptome zeigen. Typisch sind hohe Fangzahlen adulter Zikaden, sowie viele Pflanzen mit Nymphenbesatz. Es kommt zu erheblichen Ertragsverlusten und Qualitätsminderungen. Die Erreger lassen sich sowohl in adulten Zikaden als auch in den Kulturen nachweisen. Besonders kritisch ist der hohe Anteil an Doppelinfektionen mit beiden Erregern, die zu schweren Krankheitsverläufen führen.

Bekämpfungsmöglichkeiten

Neben einem ganzheitlichen Ansatz im Sinne des Integrierten Pflanzenschutzes (Bodenbearbeitung, Fruchtfolge, Sortenwahl, Düngung, etc.), spielt auch die direkte Reduktion bzw. Bekämpfung der SGFZ-Population eine wichtige Rolle in aktuellen Forschungsansätzen. Bis ausreichend widerstandsfähige Sorten und neu entwickelte Bekämpfungsansätze (z. B. Pflanzenschutzmittel auf RNAi-Basis) zur Verfügung stehen, bildet der Einsatz von herkömmlichen Insektiziden einen wichtigen Baustein, um den Anbau der betroffenen Kulturen in der Fläche zu erhalten und die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe und der vor- und nachgelagerten Industrie zu sichern. Neben den unten aufgeführten ackerbaulichen Maßnahmen hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) im Jahr 2025 erstmals Notfallzulassungen für die Bekämpfung der Schilf-Glasflügelzikade erteilt. Diese dürfen allerdings nur nach einem vorherigen Warndienstaufruf durch den amtlichen Dienst angewendet werden. In NRW ist das der Pflanzenschutzdienst im Auftrag des Direktors der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragten. Aufgrund der im Vergleich mit den süddeutschen Bundesländern relativ moderaten Fangzahlen gab es im Jahr 2025 keinen Aufruf bzw. keine Freigabe zur Behandlung in Nordrhein-Westfalen.

Welche ackerbaulichen Maßnahmen gibt es?

- Der Zeitpunkt von Aussaat und Ernte kann einen wichtigen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. Eine möglichst frühe Aussaat fördert eine schnelle Entwicklung der Pflanzen, sodass diese zum Zeitpunkt des Zikadenflugs bereits robuster sind.

- Ebenso kann eine frühe Ernte den Entwicklungszyklus der SGFZ-Nymphen unterbrechen. Eine möglichst frühe Ernte ist zudem anzustreben, um die Überschneidung mit dem Zikadenflug und somit der Erregerübertragung zeitlich einzukürzen. Aus diesem Grund sind Frühkartoffeln von der Zikadenproblematik weniger betroffen.

- Besondere Aufmerksamkeit verdient die Gestaltung der Fruchtfolge. Hier besteht großes Potenzial, die SGFZ-Population zu reduzieren, indem gezielt Kulturen gewählt werden, die die Entwicklung der Nymphen unterbrechen. Der Anbau von Wintergetreide direkt nach Zuckerrüben oder Kartoffeln ist aus diesem Grund nicht empfehlenswert. Stattdessen sind spät gesäte Sommerungen wie Mais oder Sojabohnen besonders geeignet und vorteilhaft. Die Verteilung der Rübenfelder innerhalb der Fruchtfolge und eine Reduktion des Rübenanteils auf maximal alle vier Jahre pro Schlag sind einfache pflanzenbauliche, aber effektive Stellschrauben im Kampf gegen die SGFZ.

- Auch eine intensive und tiefe Bodenbearbeitung nach der Ernte kann die Überlebensrate der Nymphen reduzieren (als raue Winterfurche auf „schweren Böden“ mind. bis 15. Februar; ggf. Pflugverbot beachten => GLÖZ 5).

- Als besonders wirksam hat sich die Schwarzbrache erwiesen. Diese Maßnahme, bei der über den Winter bewusst auf eine Begrünung verzichtet wird, sorgt dafür, dass die im Boden überwinternden Nymphen der SGFZ keine Nahrung finden und zum Großteil absterben. Gerade durch ihre Einfachheit und hohe Wirksamkeit kann die Schwarzbrache ein zentrales Instrument in der Bekämpfungsstrategie darstellen. Allerdings ist ihre Umsetzung nicht überall ohne weiteres möglich, denn nach den Vorgaben zur Mindestbodenbedeckung (GLÖZ 6) müssen mindestens 80 % der Ackerfläche in den Wintermonaten (im Regelfall ab der Ernte bis zum 31.12.) bedeckt sein. Auf schweren Böden (sL bis T) besteht die Pflicht zur Mindestbodenbedeckung nur ab der Ernte bis 1. Oktober und wird auch durch eine bis 1. Oktober stehende Kultur erfüllt, so dass eine Schwarzbrache nach Zuckerrüben i.d.R. möglich ist. Allerdings erschweren die Vorgaben der Düngeverordnung das Anlegen einer Schwarzbrache in nitratbelasteten Gebieten. Hier besteht grundsätzlich eine Pflicht zum Anbau von Zwischenfrüchten, wenn die Vorkultur bis zum 1. Oktober geerntet wird und die folgende Sommerung nach dem 1. Februar bestellt wird und mit Stickstoff gedüngt werden soll. Dies gilt jedoch nicht für Regionen mit weniger als 550 Millimetern durchschnittlichem Jahresniederschlag.

- Ergänzend sollten Maßnahmen zur allgemeinen Gesunderhaltung der Pflanzen wie ausgewogene Düngung, ausreichende Wasserversorgung und gezielte Pflanzenschutzmaßnahmen genutzt werden, um die Widerstandskraft gegenüber Krankheiten zu erhöhen.

Weiterführende Informationen:

- Infoblatt des LIZ: SBR Krankheit des niedrigen Zuckergehaltes - Stolbur Gummirübe

1 MByte

1 MByte - Video: Schilf-Glasflügelzikade - Entwicklung und übertragene Krankheiten (www.youtube.com)

- Video: Schilf-Glasflügelzikade - so funktioniert das Monitoring (www.youtube.com)

- Video: Schilf-Glasflügelzikade - Bekämpfungsmöglichkeiten (www.youtube.com)

- Video: Schilf-Glasflügelzikade - Erregernachweis im Labor (www.youtube.com)

Autor: Sophia Czaja, Jan Kremer-Kreutzer und Dr. Jonas Hett