Übersicht zu den Verpflichtungen der Konditionalität

Mit der Konditionalität wird in der neuen Förderperiode das bisherige System der Cross Compliance in modifizierter und erweiterter Form fortgeführt.

- Neuerungen für 2025 im Überblick

- Erhaltung von Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ)

- Erhaltung von Dauergrünland (GLÖZ 1 & 9)

- Regelungen für landwirtschaftliche Flächen in Feuchtgebieten und Mooren (GLÖZ 2)

- Schaffung von Pufferstreifen entlang von Wasserläufen (GLÖZ 4)

- Begrenzung der Bodenerosion (GLÖZ 5)

- Flächen müssen Mindestbodenbedeckung aufweisen (GLÖZ 6)

- Fruchtwechsel auf Ackerland einhalten (GLÖZ 7)

- Landschaftselemente (GLÖZ 8)

- Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB)

- Sanktionierung von Verstößen

Neuerungen für 2025 im Überblick

Neuregelung bei der Kontrolle und Sanktionierung von 10-ha-Betrieben

- Die Verpflichtung zur Erbringung der Konditionalitäten-Anforderungen bleiben weiterhin für alle Antragsteller bestehen, jedoch sind Betriebe unter 10 ha Betriebsfläche von Kontrollen und Sanktionen im Rahmen der Konditionalität (GAB und GLÖZ-Regelungen) befreit. Dies gilt jedoch nicht für Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen der sozialen Konditionalität und sonstigen Fördervoraussetzungen (Flächen / Tiere).

- Da die Verpflichtungen der Konditionalität weiterhin für alle Betriebe gelten, werden Verstöße, die beispielsweise im Rahmen von Fachrechtskontrollen festgestellt werden und konditionalitätsrelevant sind, weiterhin dokumentiert und dem Antragsteller mitgeteilt. Lediglich eine Sanktion erfolgt nicht. Der Verstoß könnte jedoch als Wiederholungsverstoß relevant werden, falls der Betrieb in den Folgejahren die 10-Hektar-Grenze überschreitet und den mitgeteilten Verstoß oder die Verstöße nicht abstellt.

GLÖZ 1 – Dauergrünlanderhaltung:

- Eine Umwandlung einer Dauergrünlandfläche in eine nicht landwirtschaftlich genutzte Fläche ist ab 2025 genehmigungsfrei. Außerdem ist im Rahmen eines Umwandlungsantrags bei Pflegeumbrüchen keine Eigentümerzustimmung mehr nötig.

GLÖZ 2 – Schutz von Mooren und Feuchtgebieten

- Ab diesem Jahr ist der Umbruch und die Umwandlung in Ackerfläche bei bestimmten Dauerkulturen wie Spargel oder Rhabarber zulässig, auch wenn die Fläche in der Moorkulisse liegt.

GLÖZ 5 – Erosionsschutz:

- Es wurden Ausnahmen für zertifizierte Öko-Landbaubetriebe geschaffen, um eine „raue Winterfurche“ in wassererosionsgefährdeten Gebieten unter bestimmten Voraussetzungen zu ermöglichen.

GLÖZ 6 – Mindestbodenbedeckung:

- Die festen Zeiten zur Einsaat entfallen, es wird stattdessen auf die Grundsätze der guten fachlichen Praxis abgestellt.

- Die Begrünung muss nur noch bis einschließlich 31. Dezember auf der Fläche zu verbleiben.

- Bei einer aktiven Begrünung von Brachen darf die aktive Begrünung nicht allein durch Gräser oder durch Reinsaat einer landwirtschaftlichen Kulturpflanze erfolgen.

GLÖZ 7

- Für 2025 haben sich die Regelungen in Bezug auf den Fruchtwechsel geändert. Auf mindestens 33 % der Ackerfläche muss eine andere Kultur als im Vorjahr angebaut werden oder bei einmaliger Selbstfolge muss eine Zwischenfrucht beziehungsweise Untersaat ausgebracht werden. Die Zwischenfrucht beziehungsweise Untersaat muss entsprechend der guten fachlichen Praxis angebaut werden und bis mindestens 31. Dezember auf der Fläche verbleiben. Weiterhin gilt, dass auf allen Ackerflächen spätestens im dritten Jahr ein Wechsel der Hauptkultur erfolgen muss.

GLÖZ 8

- Die Verpflichtung 4 Prozent nicht produktive Fläche bereit zustellen entfällt ab 2025. Weiterhin gilt, dass Landschaftselemente nicht beseitigt werden dürfen.

GAB 2 (Nitrat)

- In 2025 sind die folgenden Änderungen zu den Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln zu beachten:

- Die Aufzeichnung der Düngemaßnahmen muss ab sofort nicht mehr nach zwei Tagen erfolgen. Die Aufzeichnungsfrist wurde beginnend mit Jahresanfang auf 14 Tage verlängert.

- Die Verpflichtung zur streifenförmigen und bodennahen Aufbringung von flüssigen organischen Düngemitteln (Gülle/Gärrest) gilt ab dem 01.02.2025 auch für Grünland, Dauergrünland und mehrschnittigen Feldfutterbau. Ausnahmen vom Einsatz emissionsmindernder Aufbringungstechnik für Acker- und Grünland sind möglich, müssen jedoch betriebsindividuell geprüft werden. Die Ausnahmemöglichkeiten finden Sie unter www.duengung-nrw.de.

- Flüssige organische und organisch-mineralische Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger müssen ab dem 01.02.2025 auf unbestelltem Ackerland innerhalb von einer Stunde eingearbeitet werden. Bislang musste dies nach 4 Stunden geschehen. Auf die Einarbeitung kann nur verzichtet werden, wenn die Gülle direkt in den Boden injiziert wird. Es zählt das Ergebnis auf der Fläche und nicht der Einsatz einer bestimmten Technik zur Aufbringung oder Einarbeitung.

- Auf Grünland erhöht sich die durch die Düngeverordnung anzurechnende Mindestwirksamkeit des enthaltenen Stickstoffs für Rindergülle und flüssige Gärreste von 50% auf 60% und für Schweinegülle von bisher 60% auf 70%. Die Mindestwirksamkeiten für Grünland entsprechen damit für alle organische Düngemittel denen von Ackerland. Die Mindestwirksamkeit ist immer dann anzurechnen, wenn der Ammoniumgehalt des jeweiligen Düngemittels prozentual zum Gesamt-N Gehalt geringer ist als die Mindestwirksamkeit nach Düngeverordnung.

Erhaltung von Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ)

Die Erhaltung von Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass landwirtschaftliche Flächen nachhaltig bewirtschaftet werden und ökologische Standards eingehalten werden. Im Folgenden sind die verschiedenen GLÖZ-Standards, welche im Rahmen der Konditionalität einzuhalten sind, beschrieben.

Erhaltung von Dauergrünland (GLÖZ 1 & 9)

Dauergrünland leistet nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur landwirtschaftlichen Produktion, sondern ist auch ein unverzichtbarer Bestandteil des Natur- und Klimaschutzes. Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist die Sicherstellung des regionalen Anteils von Dauergrünland an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche. Unter dem Begriff „Dauergrünland“ sind hierbei Flächen zu verstehen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und seit mindestens fünf Jahren weder Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs waren noch umgepflügt wurden. Als Dauergrünland gelten auch Flächen, die abgeweidet werden können und einen Teil der etablierten lokalen Praktiken darstellen, wo Gras und andere Grünfutterpflanzen in Weidegebieten traditionell nicht vorherrschen, zum Beispiel Heidegebiete.

Um die Abnahme des Dauergrünlandanteils vorzubeugen, ist die Umwandlung von Dauergrünland genehmigungspflichtig. Eine Genehmigung kann in der Regel nur erteilt werden, wenn die umzuwandelnde Fläche im Verhältnis von 1:1 durch neu angelegtes Grünland ersetzt wird. Ab diesem Jahr ist keine Genehmigung mehr nötig bei der Umwandlung von Dauergrünland in eine nicht-landwirtschaftliche Fläche, wie zum Beispiel bei einem Stallbau.

Das Umpflügen von potentiellem Dauergrünland mit dem Ziel, die Fläche wieder mit Gras oder anderen Grünfutterpflanzen anzulegen, ist spätestens einen Monat nach dem Umpflügen bei der Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen durch den Betriebsinhaber anzuzeigen. Unterbleibt eine solche Anzeige oder erfolgt sie nicht binnen der genannten Frist, so wird das Umpflügen nicht für die Bewertung im Hinblick auf die mögliche Entstehung von Dauergrünland berücksichtigt.

Es wird zwischen umweltsensiblem und normalem Dauergrünland unterschieden. Im Rahmen der Konditionalität unterliegt umweltsensibles Dauergrünland einem besonderen Schutz. Das umweltsensible Dauergrünland umfasst Dauergrünland, das am 01.01.2015 in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) und Vogelschutz-Gebieten (VSG-Gebieten) besteht. Auf umweltsensiblem Dauergrünland gilt ein absolutes Umwandlungs- und Umbruchverbot. Eine Ausnahme besteht nur bei der Umwandlung in eine nichtlandwirtschaftliche Fläche.

Für Maßnahmen zur Grasnarbenerneuerung auf umweltsensiblem Dauergrünland und Dauergrünland in gesetzlich geschützten Biotopen besteht ab dieser Förderperiode eine Anzeigepflicht. Von der Anzeigepflicht betroffen sind alle Maßnahmen, bei denen eine flache Bodenbearbeitung zur Erneuerung der Grasnarbe durchgeführt wird. (z.B. Schlitzverfahren) Maßnahmen, die die Grasnarbe zerstören, sind nicht gestattet. Etwaige Maßnahmen hat der Begünstigte 15 Werktage vor ihrer geplanten Durchführung schriftlich bei der zuständigen Kreisstelle der Landwirtschaftskammer einzureichen.

Weitere Informationen zum Dauergrünland entnehmen Sie den Merkblättern „Dauergrünlanderhalt“ und „Maßnahmen zur Grasnarbenerneuerung auf umweltsensiblem Dauergrünland“ sowie den entsprechenden Antragsformularen.

Regelungen für landwirtschaftliche Flächen in Feuchtgebieten und Mooren (GLÖZ 2)

Jedes Bundesland hat zum Schutz von Feuchtgebieten und Mooren eine entsprechende Gebietskulisse auszuweisen, die die zu schützenden Moor- und Feuchtgebiete ausweist. Rechtsgrundlage ist die Verordnung zur Ausweisung einer Gebietskulisse Feuchtgebiete und Moore in Nordrhein-Westfalen (Landes-Feuchtgebiets- und Moorkulissenverordnung NRW - LFMKV NRW).

Die aktualisierte, verbindliche Gebietskulisse können die Antragsteller der GIS Anwendung des ELAN-Programms entnehmen. Eine Anleitung zur Einbindung neuer Layer in der GIS Anwendung ist unter Frage 3.26 bei den Häufigen Fragen und Antworten zu ELAN-NRW zu finden:

3.26 Wie können zusätzliche Kulissen in der ELAN GIS-Ansicht eingeblendet werden?

Darüber hinaus kann die Kulisse auf der Seite TIM online abgerufen werden:

Für landwirtschaftliche Flächen, die in dieser Gebietskulisse liegen, gilt folgendes:

- Dauergrünland darf nicht umgewandelt oder

gepflügt werden.

Ausnahme: Umwandlung von Dauergrünland in nichtlandwirtschaftliche Fläche - Obstbaum-Dauerkulturen dürfen nicht in Ackerland umgewandelt werden.

- Auf landwirtschaftlichen Flächen dürfen

keine Veränderungen vorgenommen werden durch

- einen Eingriff in das Bodenprofil mit schweren Baumaschinen,

- eine Bodenwendung tiefer als 30 Zentimeter oder

- eine Auf- und Übersandung.

Ausnahme: Bei der Neuansaat, Neuanpflanzung oder Rodung von Dauerkulturen ist falls erforderlich eine tiefgreifende Bodenwendung nach guter fachlicher Praxis möglich.

Zulässig ist die standortangepasste nasse Nutzung einer Fläche mittels Paludikultur, sofern die Fläche für Direktzahlungen förderfähig bleibt. Eine solche Nutzung mittels Paludikultur ist allerdings nicht zulässig auf Dauergrünlandflächen, die

- in einem Gebiet liegen, das in die Liste nach Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG eingetragen ist (FFH-Gebiet),

- in einem Gebiet liegen, das nach Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG als Schutzgebiet ausgewiesen ist (Vogelschutzgebiet),

- ein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes oder nach weiteren landesrechtlichen Vorschriften sind oder

- in einem von einer Landesregierung aus Naturschutzgründen durch Rechtsverordnung ausgewiesenen Gebiet liegen (Naturschutzgebiet).

Zusätzlich ist im Hinblick auf die Entwässerung durch Drainagen oder Gräben folgendes zu beachten:

- Die erstmalige Entwässerung einer landwirtschaftlichen Fläche durch Drainagen oder Gräben, darf nur nach Genehmigung durch den Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde des zuständigen Kreises oder der kreisfreien Stadt erfolgen.

- Eine Genehmigung durch den Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde des zuständigen Kreises oder der kreisfreien Stadt ist auch erforderlich, wenn bestehende Drainagen oder Gräben zur Entwässerung einer landwirtschaftlichen Fläche in der Art und Weise erneuert oder instandgesetzt werden, dass dadurch eine Tieferlegung des vorhandenen Entwässerungsniveaus erfolgt.

Im Falle einer Kontrolle ist die Genehmigung vorzulegen.

Schaffung von Pufferstreifen entlang von Wasserläufen (GLÖZ 4)

Pflanzenschutzmittel, Biozid-Produkte und Düngemittel dürfen auf landwirtschaftlichen Flächen, die an Gewässer grenzen, innerhalb eines Abstands von 3 Metern, nicht angewendet werden. Hierbei wird ab der Böschungsoberkante gemessen, liegt keine Böschungsoberkante vor, so wird der Abstand ab der Linie des Mittelwasserstandes gemessen. Die Regelung gilt für alle Gewässer, soweit diese nicht von der Anwendung des Wasserhaushaltsgesetzes oder der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung ausgenommen sind.

Weitere durch die Landwirte einzuhaltende fachrechtliche Anforderungen zum Bewirtschaftungsabstand vom Gewässer finden sich in der Düngeverordnung, der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung sowie dem Wasserhaushaltsgesetz.

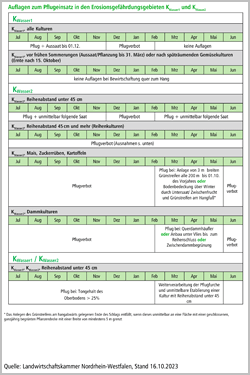

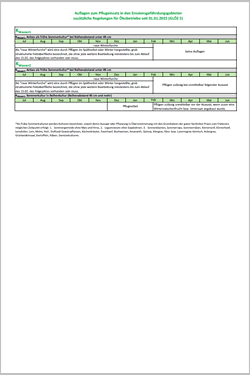

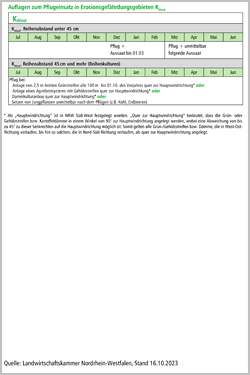

Begrenzung der Bodenerosion (GLÖZ 5)

Die Mindestanforderungen zur Begrenzung von Erosion richten sich nach dem Grad der Wasser- oder Winderosionsgefährdung der landwirtschaftlichen Flächen.

Hierzu teilen die Länder die landwirtschaftlichen Flächen je nach Grad der Wasser- oder Winderosionsgefährdung bestimmten Klassen zu. Die erosionsgefährdeten Gebiete für NRW werden mit der Verordnung zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik in Nordrhein-Westfalen neu ausgewiesen, namentlich der Landeserosionsschutzverordnung – LESchVO NRW).

Zuständig für die Gebietsausweisung der Erosionsgefährdungsklassen ist der Geologische Dienst. Die Zuordnung von Feldblöcken zu Erosionsgefährdungsklassen einschließlich einer Darstellung der für die Ermittlung verwendeten Faktoren ist im Internet unter der Adresse https://www.gd.nrw.de/pr_kd_wms_bk.htm einsehbar.

Ackerflächen, die der Wassererosionsstufe KWasser1 zugewiesen sind, dürfen vom 1. Dezember bis zum Ablauf des 15. Februar nicht gepflügt werden. Das Pflügen nach der Ernte der Vorfrucht ist nur bei einer Aussaat vor dem 1. Dezember zulässig.

Ist eine Ackerfläche der Wassererosionsstufe KWasser2 zugewiesen, darf sie vom 1. Dezember bis zum 15. Februar nicht gepflügt werden. Das Pflügen zwischen dem 16. Februar und dem Ablauf des 30. November ist nur bei einer unmittelbar folgenden Aussaat zulässig. Spätester Zeitpunkt der Aussaat ist der 30. November. Vor der Aussaat von Reihenkulturen mit einem Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr ist das Pflügen verboten.

Ab 2025 gelten für zertifizierte Ökobetriebe Ausnahmen von diesen Regelungen. Ökobetriebe dürfen auf Ackerflächen, die der Wassererosionsstufe KWasser1 zugewiesen sind, im Spätherbst oder Winter pflügen und eine sogenannte „raue Winterfurche“ anlegen. Diese muss bis zum Ablauf des 15. Februar bestehen bleiben und es darf danach keine Reihenkultur mit einem Reihenabstand von 45 Zentimetern oder mehr angebaut werden. Auf Ackerflächen, die der Wassererosionsstufe KWasser2 zugewiesen sind, dürfen Ökobetriebe vor dem Anbau von frühen Sommerkulturen ebenfalls eine raue Winterfurche herstellen, sofern der Anbau der frühen Sommerkultur nicht in Reihenkultur erfolgt. Wenn zuvor eine Winterzwischenfrucht oder Untersaat angebaut wurde, dürfen Ökobetriebe in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis außerdem unmittelbar vor der Aussaat der Sommerkultur in Reihenkultur pflügen.

Ist eine Ackerfläche der Winderosionsstufe KWind zugewiesen, darf sie nur bei Aussaat vor dem 1. März gepflügt werden. Abweichend hiervon ist das Pflügen – außer bei Reihenkulturen mit einem Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr – ab dem 1. März nur bei einer unmittelbar folgenden Aussaat zulässig. Das Verbot des Pflügens bei Reihenkulturen gilt nicht, soweit

- vor dem 1. Oktober Grünstreifen mit einer Breite von jeweils mindestens 2,5 Metern und in einem Abstand von höchstens 100 Metern quer zur Hauptwindrichtung eingesät werden,

- ein Agroforstsystem nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung mit den Gehölzstreifen quer zur Hauptwind-richtung angelegt wird,

- im Falle des Anbaus von Kulturen in Dämmen, soweit die Dämme quer zur Hauptwindrichtung angelegt werden oder

- unmittelbar nach dem Pflügen Jungpflanzen gesetzt werden.

Abweichend gelten in NRW folgende Anforderungen:

- Pflügen ist auf Ackerflächen, die der Erosionsgefährdungsklasse KWasser1 oder KWasser2 zugeordnet sind und auf denen der Oberboden einen Tongehalt von mehr als 25 Prozent hat, zulässig, wenn die Pflugfurche frühestens nach dem 15. Februar weiterbearbeitet wird und unmittelbar danach bis spätestens Ende Mai eine Kultur mit einem Reihenabstand von weniger als 45 cm angebaut wird.

- Auf Ackerflächen, die der Erosionsgefährdungsklasse KWasser1 oder KWasser2 zugeordnet sind, ist das Pflügen zulässig, wenn eine Dauerkultur neu angelegt wird, deren Zwischenreihen dauerhaft begrünt werden.

- Auf Ackerflächen darf beim

Anbau von Mais, Zuckerrüben oder Kartoffeln zwischen dem 16. Februar und dem 31.

Mai eines jeden Jahres gepflügt werden,

- wenn bei Hanglängen von 200 Metern und mehr bis spätestens 1. Oktober des Vorjahres im Abstand von jeweils höchstens 200 Metern ein Grünstreifen von mindestens drei Metern Breite quer zum Hang angelegt wird,

- bei Hanglängen unter 200 Metern ein entsprechender Streifen am hangabwärts gelegenen Ende des Schlages angelegt wird oder

- eine Bodenbedeckung zwischen Ernte der Vorfrucht und dem Pflügen durch eine über Winter stehenbleibende Untersaat sichergestellt ist, quer zum Hang gepflügt wird und am Fuße des Hanges oder am hangabwärts gelegenen Ende des Schlages ein Grünstreifen von mindestens drei Metern Breite angelegt wird.

- Die Grünstreifen müssen bis zur Ernte der Reihenkultur beibehalten werden. Das Anlegen eines Grünstreifens am hangabwärts gelegenen Ende des Schlags entfällt, wenn das hangabwärts gelegene Ende des Schlags unmittelbar an eine Fläche mit einer geschlossenen, ganzjährig begrünten Pflanzendecke mit einer Breite von mindestens fünf Metern grenzt.

- Auf Ackerflächen darf beim

Anbau von Kartoffeln und anderen Dammkulturen zwischen dem 16. Februar und dem

31. Mai eines jeden Jahres gepflügt werden, wenn

- beim Anlegen der Dämme ein Querdammhäufler eingesetzt wird und die Quer-dämme bis zur Ernte erhalten bleiben,

- der Anbau unmittelbar nach dem Pflügen bis zum Reihenschluss unter Flies durchgeführt wird oder

- eine Zwischendammbegrünung etabliert wird.

- Auf Ackerflächen darf vor

der Aussaat oder dem Pflanzen von gärtnerischen Kulturen gepflügt werden, wenn

- der Boden bis zum Pflügen durch eine Zwischenfrucht, durch das Belassen des gesamten Strohs der Vorfrucht auf der Bodenoberfläche oder im Falle einer Vorkultur mit Kopfkohlarten, Blumenkohl oder Brokkoli mit den gesamten Ernteresten bedeckt ist und unmittelbar nach dem Pflügen die Aussaat oder das Pflanzen erfolgt,

- die Fahrgassen, Flächen für Beregnungsrohre und das Vorgewende durch Einsaat von Gras dauerhaft begrünt werden und beim Einsatz von Mulchfolien jede zweite Zwischenreihe begrünt oder gemulcht wird,

- der Anbau unmittelbar nach dem Pflügen bis zum Reihenschluss unter Flies durchgeführt wird oder

- Grünstreifen mit einer Breite von mindestens fünf Metern in einem Abstand von 100 Metern quer zur Hangrichtung angelegt werden und bei Hanglängen unter 100 Metern ein entsprechender Streifen am hangabwärts gelegenen Ende des Schlages angelegt wird. Die Grünstreifen müssen bis zur Ernte der gärtnerischen Kultur beibehalten werden.

- Das Pflugverbot für Ackerflächen der Winderosionsgefährdungsklassen KWasser1 und KWasser2 sowie der Winderosionsgefährdungsklasse KWind zu den in § 16 Absätze 2 bis 4 der GAPKondV genannten Zeiten ist nicht einzuhalten, soweit die zuständige Pflanzenschutzbehörde eine diesen Anforderungen widersprechende Anordnung trifft, um die besonderen Erfordernisse des Pflanzenschutzes im Sinn des § 1 Nummer 1 und 2 PflSchG, namentlich dem Schutz von Kulturpflanzen und Pflanzenerzeugnissen vor Schadorganismen, Rechnung zu tragen.

Nach § 3 LESchV NRW darf ein Betriebsinhaber die Zuordnung einer Erosionsgefährdungsklasse auf einen einzelnen von ihm bewirtschafteten Schlag eines Feldblocks beziehen, wenn der Feldblock insgesamt der Erosionsgefährdungsklasse KWasser2 oder der Erosionsgefährdungsklasse KWind zugehört und alle anderen Rasterzellen des Schlages nicht erosionsgefährdet sind. Zur Wahrnehmung dieser Ausnahme ist ein Antrag zu stellen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die zuständige Kreisstelle.

Weitere Informationen zu den Anforderungen an den Erosionsschutz nach GAP-Konditionalitäten-Verordnung und Landeserosionsschutzverordnung NRW können Sie auch über die Informationsplattform Erosionsschutz abrufen: www.landwirtschaftskammer.de/infoplattform-erosionsschutz

Flächen müssen Mindestbodenbedeckung aufweisen (GLÖZ 6)

Es ist eine Mindestbodenbedeckung von Ackerflächen und bestimmten Dauerkulturflächen in bestimmten Zeiten für alle Betriebe mit Acker- und / oder Dauerkulturen vorgeschrieben.

Auf mindestens 80 % der Ackerflächen des Betriebes ist bis einschließlich 31. Dezember eine Mindestbodenbedeckung sicherzustellen. Feste Fristen ab wann die Mindestbodenbedekung zu erfolgen hat, gibt es nicht mehr. Stattdessen muss diese in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis möglichst bald nach der Ernte der Hauptkultur beziehungsweise dem Pflügen erfolgen.

Die Mindestbodenbedeckung erfolgt durch:

- mehrjährige Kulturen,

- Winterkulturen,

- Zwischenfrüchte,

- Stoppelbrachen von Körnerleguminosen oder Getreide (Mais),

- Begrünungen, die nicht unter Nummer 1 bis 4 fallen,

- Mulchauflagen einschließlich solcher durch das Belassen von Ernteresten,

- eine mulchende nicht wendende Bodenbearbeitung oder

- eine Abdeckung durch Folien, Vlies oder durch engmaschiges Netz oder ähnliches zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion.

Im Fall der Erbringung der Mindestbodenbedeckung durch eine Stoppelbrache oder einer Mulchauflage ist eine Bodenbearbeitung untersagt.

Abweichend hiervon kann die Mindestbodenbedeckung auf schweren Böden mit mindestens 17 Prozent Tongehalt unmittelbar nach der Ernte der Hauptkultur bis zum 1. Oktober des Antragsjahres erfolgen. Die Kulisse kann auf der Seite TIM online (www.tim-online.nrw.de) abgerufen werden. Sofern auf Ackerland mit vorgeformten Dämmen zur Bestellung im darauffolgenden Jahr in der Zeit vom 15. November bis zum Ablauf des 31. Dezember des Antragsjahres eine Selbstbegrünung zwischen den Dämmen zugelassen wird, gilt die Mindestbodenbedeckung als erfüllt.

Als weitere Ausnahme kann beim Anbau früher Sommerkulturen im Folgejahr eine Mindestbodenbedeckung von der Ernte der Hauptkultur bis einschließlich 15. Oktober durchgeführt werden. Frühe Sommerkulturen im Sinne der Anforderung an die Mindestbodenbedeckung sind die nachstehenden Kulturen, soweit deren Aussaat oder Pflanzung in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis zum frühesten möglichen Zeitpunkt erfolgt:

- Sommergetreide ohne Mais und Hirse,

- Leguminosen ohne Sojabohnen,

- Sonnenblumen, Sommerraps, Sommerrüben, Körnersenf, Körnerhanf, Leindotter, Lein, Mohn, Heil-, Duft und Gewürzpflanzen, Küchenkräuter, Faserhanf, Buchweizen, Amaranth, Quinoa, Kleegras, Klee- bzw. Luzernegras-Gemisch, Ackergras, Grünlandeinsaat, Kartoffeln, Rüben, Gemüsekulturen.

Auf Dauerkulturflächen, die als Rebflächen oder für Obstbaumkulturen genutzt werden, muss als Mindestbodenbedeckung in der Zeit vom 15. November bis einschließlich 31. Dezember des Antragsjahres zwischen den Reihen eine Selbstbegrünung zugelassen werden, sofern nicht bereits eine Begrünung durch eine Aussaat besteht.

Wenn Ackerbrachen durch Aussaat aktiv begrünt werden, darf die Begrünung nicht allein durch Gräser oder durch Reinsaat einer landwirtschaftlichen Kulturpflanze erfolgen. Weiterhin gilt, dass innerhalb des Zeitraums 1. April bis zum 15. August eines Jahres Pflegearbeiten, in Form vom Mähen, Mulchen oder ein Umbruch zu Pflegezwecken mit anschließender Einsaat, nicht zulässig sind. Abweichend hiervon ist ein Umbruch mit unverzüglich folgender Aussaat zur Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen oder Öko-Regelungen zulässig, wobei die dortigen Termine und Auflagen zu beachten sind.

Für Blüh- und Bejagungsschneisen gilt ab diesem Jahr, dass sie der Selbstbegrünung zu überlassen oder aktiv zu begrünen sind und vom 1. April bis zum 15. August keine Mahd, kein Umbruch, kein Mulchen o.ä. erfolgen darf. Innerhalb des Zeitraums darf auch keine Mahd oder sonstiges Zerkleinern des Aufwuchses einer aus der Produktion genommenen Grünlandfläche erfolgen.

Fruchtwechsel auf Ackerland einhalten (GLÖZ 7)

Im Rahmen des Fruchtwechsels wird flächenscharf jeder Einzelschlag hinsichtlich der angebauten Hauptkulturen verglichen, auch bei Teilung oder Zusammenlegung von Flächen sowie bei Betriebswechseln. Für 2025 haben sich bei den Regelungen zur Einhaltung des Fruchtwechsels im Vergleich zu 2024 Veränderungen ergeben.

Weiterhin gilt, dass spätestens im dritten Jahr auf allen Ackerflächen ein Wechsel der Hauptkultur erfolgen muss. Darüber hinaus hat auf mindestens 33 % der Ackerfläche eines Betriebs entweder im Vergleich zum Vorjahr ein Wechsel der Hauptkultur zu erfolgen oder der Fruchtwechsel kann durch den Anbau einer Zwischenfrucht oder die Begrünung durch eine Untersaat erbracht werden.

Die Zwischenfrucht oder Untersaat hat bis einschließlich 31. Dezember des Antragsjahres auf der Fläche zu verbleiben. Die Einsaat der Zwischenfrucht ist in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis möglichst zeitnah nach der Ernte der Hauptfrucht vorzunehmen.

Weitere Auflagen bezüglich der Zwischenfrucht bzw. Untersaat sowie Vorgaben zu Mischungsverhältnissen gibt es nicht. Wichtig ist, dass die Zwischenfrucht bzw. Untersaat gleichmäßig und in nennenswertem Umfang auf der Fläche vorkommt. Zwischenfrüchte bzw. Untersaaten können jährlich über ELAN im Flächenverzeichnis in der Spalte „Fruchtwechsel“ angegeben werden. Die Angabe ist immer in dem Jahr anzugeben, in dem die Zwischenfrucht oder Begrünung durch Untersaat auf die Hauptkultur folgt. Die Anerkennung einer Zwischenfrucht oder Untersaat für den Fruchtwechsel des Folgejahres ist nur in diesen Fällen möglich. Änderungen sind bis zum 30. September des jeweiligen Antragsjahres über die Mehrfacheinreichung in ELAN möglich.

Zwischen Winter- und Sommerkulturen wird differenziert, sodass beispielsweise Winterweizen und Sommerweizen getrennte Hauptkulturen darstellen. Auch Mais und Maismischkulturen gelten in 2025 weiterhin als zwei verschiedene Hauptkulturen, ab 2026 gilt dieses jedoch nicht mehr.

Ausgenommen von der Verpflichtung zum Fruchtwechsel sind mehrjährige Kulturen, Brachen sowie Gras- oder Grünfutterflächen. Hierzu gehören auch der Anbau von Gras zur Erzeugung von Saatgut oder zur Erzeugung von Rollrasen sowie der Anbau von feinkörnigen Leguminosen wie Klee oder Luzerne in Reinsaat oder in Mischungen mit überwiegend feinkörnigen Leguminosen. Auch beim Anbau von Roggen in Selbstfolge, beim Anbau von Mais zur Saatgutherstellung und beim Tabakanbau gelten diese Vorschriften nicht. Der Fruchtwechsel gilt zudem als erfüllt, wenn auf der Ackerfläche beetweise verschiedene Gemüsekulturen, Küchenkräuter, Heil-, Gewürz-, oder Zierpflanzen angebaut werden. Sobald eine Kultur im Beet die Mindestschlaggröße von 0,1 ha übersteigt, ist die tatsächliche Nutzung anzugeben.

Die Regelungen zum Fruchtwechsel gelten nicht für Betriebe mit weniger als 10 ha Ackerland und ökologisch wirtschaftende Betriebe. Auch sind Betriebe von den Auflagen befreit, sofern nach Abzug der mehrjährigen Kulturen betrieblich nicht mehr als 50 ha Ackerfläche verbleiben und im Betrieb mehr als 75 % Dauergrünland und Ackerfutterbau oder mehr als 75 % Ackerfutterbau, Leguminosen und Brachen vorhanden sind.

Landschaftselemente (GLÖZ 8)

Die Verpflichtung zur Erbringung der Konditionalitätenbrache entfällt ab 2025. Die Betriebe sind nicht mehr verpflichtet 4 % nicht produktiven Flächen in Form von Brachen, Leguminosen oder Zwischenfrüchten bereitzustellen.

Wie in den Vorjahren gilt weiterhin, dass die völlige oder teilweise Beseitigung von Landschaftselementen im Rahmen der Konditionalität nicht zugelassen ist und Verstöße zur Kürzung der Prämien führen. In Ausnahmefällen kann die Beseitigung von Landschaftselementen wie Hecken, Baumreihen, Feldgehölzen und Feldrainen auf Antrag und nach Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde genehmigt werden. Darüber hinaus ist das Schnittverbot für Landschaftselemente in der Nist- und Brutzeit vom 1. März bis 30. September zu beachten, lediglich schonende Form- und Pflegeschnitte sind gestattet.

Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB)

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Grundanforderungen an die Betriebsführung (+), die Details können der „Informationsbroschüre Konditionalität“ entnommen werden.

|

|

A. Klima und Umwelt |

|---|---|

|

GAB 1

|

Wasserrahmenrichtlinie |

|

|

|

GAB 2

|

Nitratrichtlinie |

|

|

|

GAB 3

|

Vogelschutzrichtlinie |

|

|

|

GAB 4

|

FFH-Richtlinie |

|

|

|

|

B. Öffentliche Gesundheit und Pflanzenschutz |

|

GAB 5

|

Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit |

|

|

|

GAB 6

|

Richtlinie über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe in der tierischen Erzeugung |

|

|

|

GAB 7

|

Pflanzenschutz - Inverkehrbringen |

|

|

|

GAB 8

|

Pflanzenschutz - Handhabung |

|

|

|

|

C. Tierschutz |

|

GAB 9

|

Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern |

|

|

|

GAB 10

|

Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen |

|

|

|

GAB 11

|

Regelungen über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere |

|

(+) Die Übersicht stellt einen Abriss der wesentlichen Grundanforderungen an die Betriebsführung in den jeweiligen Rechtsakten dar und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Sanktionierung von Verstößen

Die ganzjährige Einhaltung der Verpflichtungen der Konditionalität wird auch weiterhin im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen in allen Produktionsbereichen und allen Betriebsstätten des Betriebs überprüft. Darüber hinaus werden bestimmte Anforderung durch Verwaltungskontrollen bei allen Anträgen umfänglich geprüft.

Beihilfeanträge werden abgelehnt, wenn die Durchführung einer Vor-Ort-Kontrolle verhindert wird. Ein Betriebsinhaber verhindert eine Vor-Ort-Kontrolle bereits dann, wenn er seine notwendige Mitwirkung verweigert.

Werden Verstöße festgestellt, werden diese, je nach Häufigkeit, Ausmaß, Dauer und Schwere sanktioniert. Die Kürzung beträgt bei fahrlässig begangenen Verstößen in der Regel 3 %. Je nach Schwere des Falls kann diese Kürzung auch auf 1 % gesenkt oder auf 10 % erhöht werden. Diese prozentualen Kürzungen werden von den Auszahlungsbeträgen der Direktzahlungen sowie allen weiteren beantragten flächen- und tiergebunden Maßnahmen abgezogen.

Hat ein festgestellter Verstoß keine oder nur unerheblichen Folgen für die Erreichung des Ziels des betreffenden Standards oder der betreffenden Anforderung, kann von einer Verwaltungssanktionierung abgesehen werden. Soweit möglich, hat der Betriebsinhaber diesen Verstoß sofort oder innerhalb der ihm gesetzten Frist zu beheben.

Wenn ein Verstoß wiederholt festgestellt wird, beträgt die Kürzung in der Regel 10 % und kann sich bei Fahrlässigkeit auf 20 % erhöhen. Sollte ein Fall als Vorsatz gewertet werden, so sind mindestens 15 % in Abzug zu bringen. Der Kürzungssatz kann sich jedoch je nach Schwere, Dauer Ausmaß und Häufigkeit bis auf 100 % erhöhen und somit zur Ablehnung der beantragten Prämien führen.

Stand: 17.02.2025